Терпение и труд - все перетрут. В полной мере это расхожее присловье применимо к русскому льну. Многовековая гордость России - льняное полотно. 200 лет назад наша страна была мировым лидером по экспорту льняных тканей, употреблявшихся всюду в Европе на изготовление парусов, мешков, белья и одежды. Белье из отечественного льна, кстати, носил сам император Николай Первый. В общем, русский лен - царская ткань.

Но, прежде чем стать этой самой национальной гордостью, лен, вот те самые синенькие невзрачные цветочки с полей, должен претерпеть самые различные мучения. Его и замачивают, и мнут, и треплют. И чего только с ним ни делают, чтобы избавить от грубых волокон – так называемой «кострики». Дело это трудное и терпеливое. Требующее настойчивости и последовательности, отличительных черт северного характера.

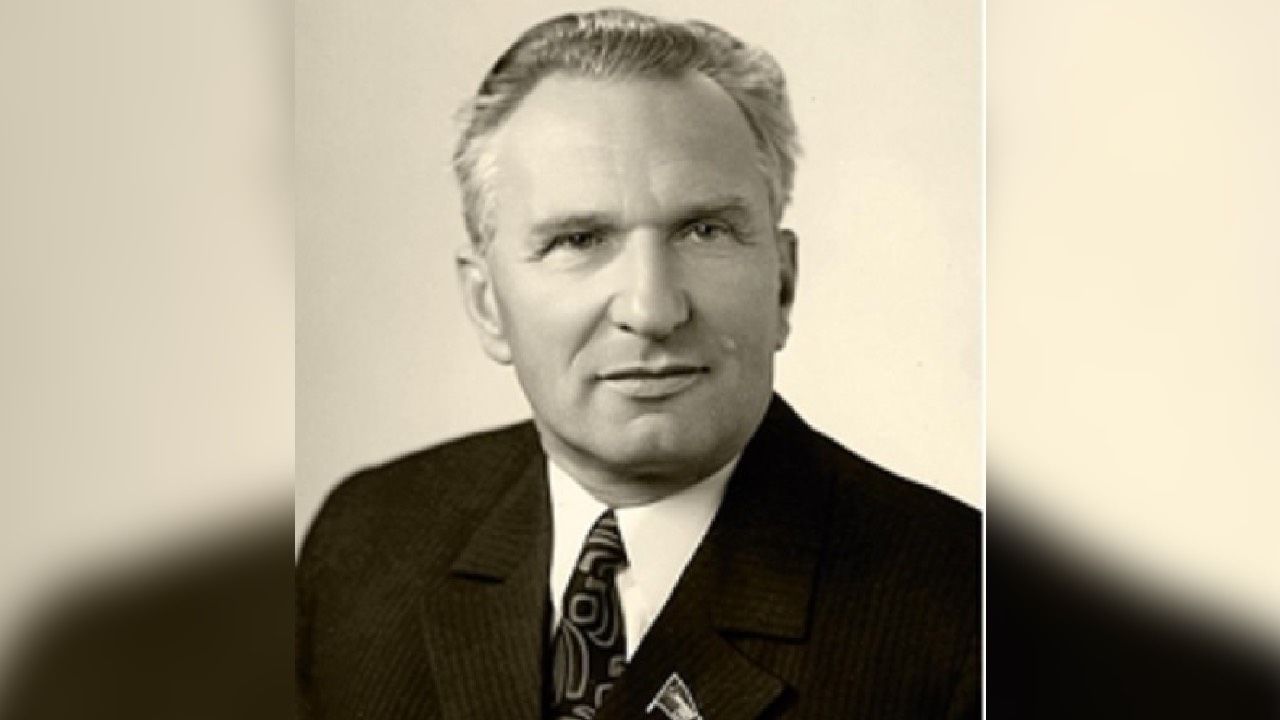

Все предки нашего героя Константина Галаншина - костромские и ярославские крестьяне - много веков совершенствовались в этом подвиге терпения и труда. Они растили лен. И ткали его. Отец Константина – Иван Васильевич даже стал, выражаясь в современной терминологии, начальником цеха на ткацкой фабрике. Причем, стал им еще до революции, но трудовой коллектив фабрики – уже льнокомбината «Заря социализма» - должность начальника цеха за ним сохранил, как за толковым «красным спецом». Там же Иван Васильевич и умер, на работе - в 1919 –м.

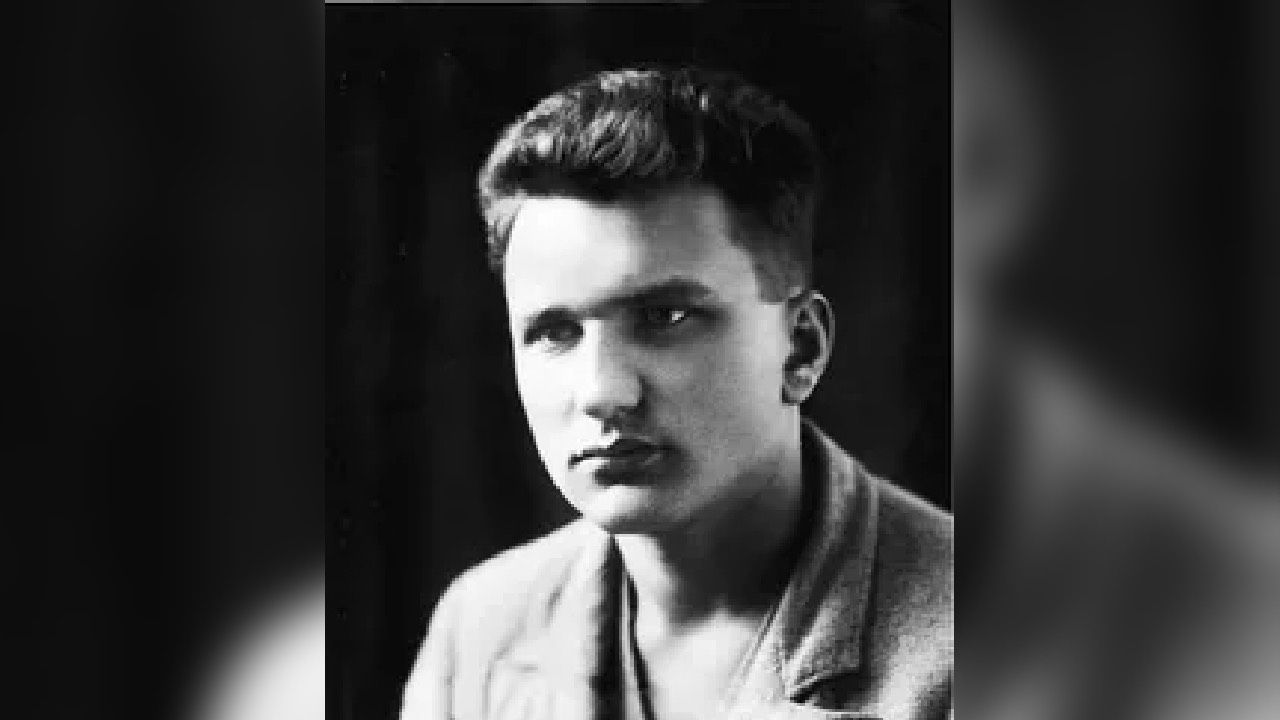

Через 11 лет Костя после школы ФЗУ, как все крестьянские парнишки в тех местах, пришел работать на комбинат. Все – кто кем, а он – по модной специальности - электромонтером. Советская власть сделала ему предложение, от которого невозможно было отказаться. Да и вариантов-то особо не было.

Впрочем, они появились у Константина Галаншина чуть позже: «Прочитав однажды в … газете «За индустриализацию» объявление о приеме студентов в Уральский энергетический институт, осенью 1932 года я поехал в Свердловск с намерением непременно поступить в институт и начать учиться».

Приехал, но поздно, первый курс уже укомплектовали. Взяли на вечернее, пришлось учиться и работать. Опять терпение и труд. И еще ему не давали общежитие – всегдашняя студенческая беда в России. Проблему решил Маркс. Но не Карл, который основоположник и с бородой. А простой свердловский Маркс – по имени-отчеству - Николай Петрович. Заведующий учебной частью института. Как производственника Константина перевели на дневное отделение, дали «общагу». Короче, Маркс выписал работяге Галаншину путевку в жизнь.

«Итак, я – студент. Учился легко и с удовольствием. Нравились мне все предметы, но математика казалась буквально волшебством: постигал начертательную геометрию, дифференциальные и интегральные исчисления, можно сказать, с упоением, представляя себе, какие сложнейшие задачи буду решать с помощью полученных знаний. Деканат назначил меня как бывалого производственника старостой группы, и таковым я оставался до окончания института».

С легкой руки Маркса (Николая Петровича, естественно) Галаншин познакомился в общежитии и с будущей женой Ангелиной. Отбил ее у предыдущих кавалеров-комсомольцев, предложил выйти за него. Она согласилась, потом дочь родилась.

И тут жизнь попыталась подложить Косте первый смертельно-опасный сюрприз. Однако от него Галаншина спасла крестьянская философия. Про терпение и труд, и «звонки бубны за горами». Безусловно, студент Костя знал, что Ангелина – приемная дочь председателя Челябинского горисполкома Александра Михалевского. Но пользоваться этим знанием, чтоб устроить себе безбедную и безоблачную жизнь, сделать карьеру под крылом тестя, Константин вовсе не планировал. Воспитан был иначе. И никого ни о чем не просил, всего добивался сам. Оказалось, что думал правильно, в 1938-м Михалевского объявили «врагом народа». И расстреляли, тогда это делали быстро. А к родственникам его у Советской власти претензий не было.

Жизнь продолжалась, разная, но большей частью хорошая. В 1940-м у Галаншиных родился сын. Дали две комнаты в коммуналке, работал в «Уралэнерго» инженером службы релейной защиты и автоматики. Проявлял терпение и трудился. И еще была бы жизнь лучше и краше, но началась война.

«На фронт я не попал, имея бронь как специалист-энергетик…Я оказался в числе таких специалистов: меня и некоторых моих товарищей отправили обратно на работу прямо из военкомата. Все сотрудники Уралэнерго, не попавшие на фронт, трудились в две смены. После основной работы мы шли оказывать помощь фронту под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!»

В житейском плане война проявилась мгновенным исчезновением продуктов с полок магазинов, введением нормированного снабжения.

«Много времени уходило у нас с Ангелиной на очереди за хлебом и продуктами, карточки (кроме, хлебных) отоваривались очень плохо. Цены на рынке круто полезли в гору, и рынок стал нам практически недоступен. Все это мы переживали трудно: в семье были маленькие дети – дочь четырех лет и годовалый сын, и кормить их было нечем».

«Новый 1942 год встречали дома. Хорошо помню, что кроме нескольких кусочков черного хлеба на столе не было ничего. Призрачные надежды на выживание связывали с небольшими участками земли, которые … выделили под огороды ... Тогда все энергично занялись посадкой картофеля. Усилий было затрачено много, но результат оказался нулевым: даже крохи картошки, которые смогли собрать, замерзли … Весной 1942 года заболел наш маленький сын. Не было ни лекарств, ни еды, и спасти его не удалось. После похорон я, буквально стиснув зубы, успокаивал Ангелину, которая не хотела жить».

Вот так и настало для наших героев время подвига терпения. А подвизаться в труде и терпении Константину Галаншину, крестьянскому сыну, кандидату в члены ВКП(б), инженеру и домочадцам его пришлось в железном, звенящем от лютых морозов зимой и адова жара заводских печей летом сказочном городе Молотове.

Жизнь в нем была тоже не менее сказочной. «Несколько лет прожили … в одном щитовом домике без всяких удобств на улице 25 Октября, недалеко от Камы: … одна крохотная комнатенка (3х2), кухня – общая, «удобства» – в ледяной пристройке, вода – в колонке на углу квартала. Практически все годы войны я (заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики «Пермэнерго») провел в командировках, обеспечивая надежность работы электростанций и электросетей Молотовской области. Мне выдали бесплатный билет для проезда по железной дороге им. Лазаря Моисеевича Кагановича, но чаще всего приходилось ездить в открытых вагонах из-под угля. Следует также сказать, что в командировках место в гостинице давалось только после предварительной санобработки (вошебойки), правда, чаще там удавалось нахватать насекомых, чем от них избавиться. Но, как бы то ни было, без соответствующей справки в гостиницу не пускали. …

В годы войны в стране возник острейший дефицит электрических ламп накаливания, и на молотовском заводе «Урал» был организован цех регенерации перегоревших электроламп. Моя жена Ангелина …освоила вакуумную технику – основу всей технологии и успешно справлялась с делом. Цех выпускал довольно приличные лампы, собирая и восстанавливая перегоревшие.

Весь наш народ трудно переживал войну. Мы, работающие вдалеке от фронта, постоянно думали о тех, кто воевал, кто погибал в боях. Эти мысли давили тяжким моральным грузом, и даже круглосуточная работа не давала облегчения.

Для нашей семьи самыми трудными из всех военных лет были 1942 и 1943 годы. Жизнь была крайне необустроенная, голодная и холодная. В доме зачастую не было ни единой крошки съестного, зимой стены нашей комнатушки покрывались толстым слоем льда. И обносились мы за время войны основательно. Я ходил в каких-то невероятных кирзовых чоботах, зимой надевал стеганую ватную куртку (ватник), а в чем ходили жена и дочь – трудно даже описать. В новогоднюю ночь на 1943 год я находился в командировке в Соликамске, а у жены с дочерью на новогоднем столе были только половинка луковицы и один кристаллик сахарина, хлеба – ни крошки. Результат голодания сказался: у дочери на рентгене, при оформлении ее в садик, обнаружили туберкулез, а когда жена проходила обследование, чтобы стать донором и донорским пайком спасти дочь, у нее самой обнаружили каверну в легких. Как мы сумели выжить тогда – до сих пор не знаю».

Подвиги труда и терпения Константина Галаншина продолжились и после войны, он прошел труднейшую школу восстановительного послевоенного периода, руководя Кизеловской ГРЭС и Березниковской ТЭЦ-4.

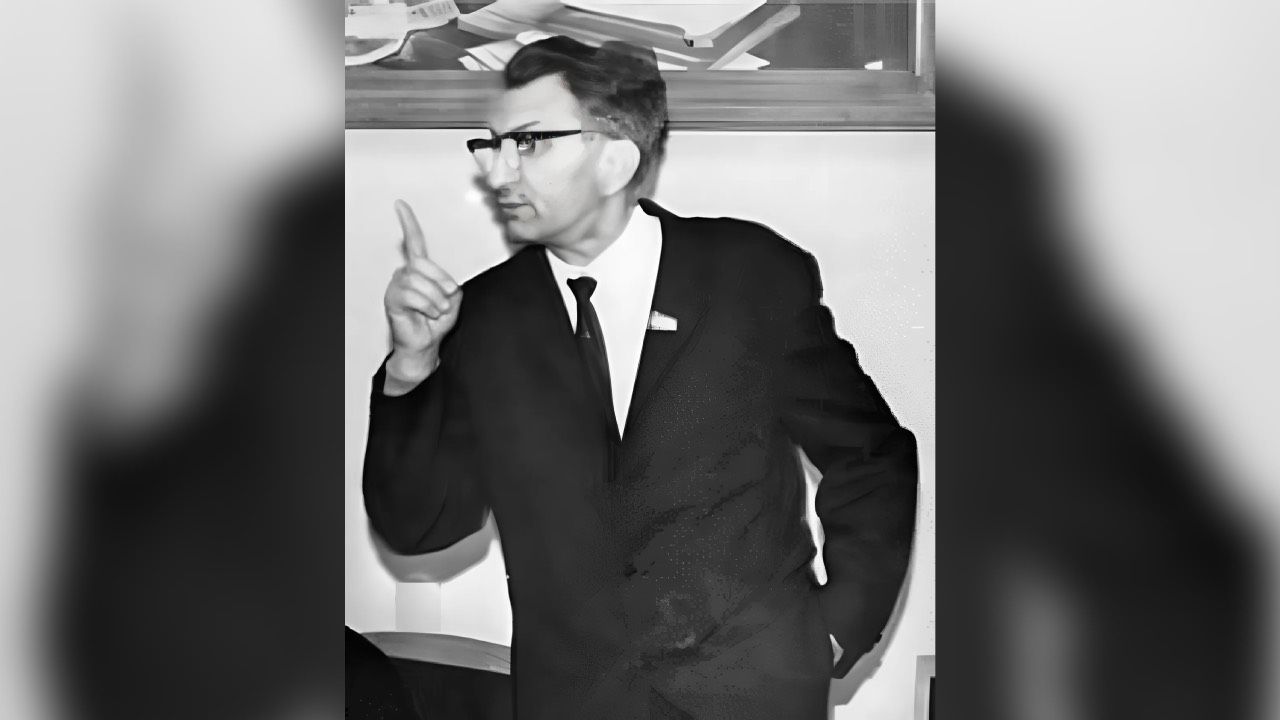

К тому времени окончательно выковался уникальный галаншинский подход к делам, стальной характер этого человека и его фирменный стиль руководства. Константин Иванович всегда понимал истинные причины событий, «физику» изменений в обществе и экономике. На все явления он смотрел с хитроватым крестьянским прищуром («экой ты длинный, наверное, долго валиться будешь», «а если тебя маленько плечиком подвинуть, куды ты, мил-человек, повалишься»), всегда понимал, что нужно сделать не для отчета, а для реальной пользы общего дела. Кроме того, пройдя горнило военных страданий, он знал беды и горести народные, и, самое главное, всегда хотел помочь и деятельно помогал людям. С этим набором, как сейчас говорят, «компетенций», он не мог не оказаться на партийной работе. Советская власть и ВКП(б) сделали Галаншину предложение, от которого невозможно отказаться. Да выбора то особо и не было.

К словам и просьбам секретаря обкома Галаншина начали прислушиваться, и порой прислушивались очень серьезные люди. Например, Маршал Победы Георгий Жуков. Он здорово помог Галаншину в 1954 году. Готовилось наполнение Камского водохранилища, и лесозаготовители не успевали свести лес. Вопрос решился после звонка Константина Ивановича Георгию Константиновичу по ВЧ-связи. Жуков выяснил места и объемы лесозаготовок и отдал команду войскам. Лес вывезли вовремя. А секрет отзывчивости на просьбы был прост - Галаншин никогда и ничего не просил для себя, только для пользы страны.

В открытую он никогда не встревал против веяний времени. А они были порой неожиданными, ведь суровые сталинские времена сменили не менее суровые, но с приплясом на другой лад хрущевские. Не все это понимали.

Например, Анатолий Солдатов – легендарный генерал и моторостроитель, он тогда возглавлял Пермский совнархоз. «Он категорически не желал считаться с руководящими указаниями высших инстанций. – писал Галаншин в своих воспоминаниях. - Над Солдатовым нередко висел дамоклов меч, и мне приходилось искать подходящий для него выход из положения. В конце концов, он получил партийное взыскание за строительство оперного театра в ущерб промышленным объектам, о чем была статья в газете «Советская Россия». И хотя мне очень не хотелось терять Солдатова, но, чтобы не «угробить» его окончательно, обком по его собственной просьбе освободил его от поста председателя совнархоза. По согласованию с ЦК Солдатова перевели во Всероссийский совнархоз, в Москву. К сожалению, именно там его и настиг как всегда страшный и несправедливый «каток» Хрущева, который во многом испортил Солдатову жизнь. Хрущев буквально уничтожил его в своем отчетном докладе XXII съезду КПСС. «Погорел» Солдатов на том, на чем позднее погорели, по сути, все совнархозы страны: интересы «своего» региона ставились выше государственных».

Крестьянской сметки Галаншина тогда хватило на осознание: дело делать надо, но не нахрапом, а исподволь. Крупнейшей проблемой Пермской уже области традиционно были дороги. Разъезжая по градам и весям Прикамья на видавшей виды «Эмке», секретарь обкома Галаншин и его водитель Петя из-за абсолютной непроезжей дороги не смогли вернуться обратно в Пермь, а были вынуждены проехать в Ижевск. И добираться до Перми на поезде.

А с водителем Щербининым – они вообще перевернулись, и «Эмка» встала на крышу. Ладно, никто не погиб.

Денег на строительство дорог никто не давал. Но терпение и труд, а также крестьянская сметка Галаншина – не подвели.

«Поскольку финансирования дорог добиться было совсем невозможно, то в конце 1957 года я выступил с личной инициативой о сооружении методом «народной стройки» автомобильной дороги, связывающей областной центр с севером области. Совнархоз эту мою инициативу поддержал. Правда, трассу пришлось выбрать не кратчайшую, так как на этой кратчайшей было три больших водных преграды – реки Чусовая, Косьва и Яйва – и построить огромные длинные мосты методом народной стройки было нереально. Дорогу проложили в обход зоны затопления Камского водохранилища по маршруту Молотов – Кунгур – Лысьва – Чусовая – Гремячинск – Губаха – Углеуральск – Кизел – Александровск – Яйва – Березники – Соликамск, и протяженность ее составила более четырехсот километров. Были сделаны капитальные мосты через реки Чусовую, Вильву, Косьву, Яйву, Язьву, а также множество трубопроводов и других искусственных сооружений. Дорога эта, конечно, не стала панацеей, но на много лет все же улучшила сообщение между центром и севером области».

Вот так, действовал, четко осознавая все риски и взяв на себя всю полноту ответственности. Ради людей.

Кстати, метод народной стройки в СССР впервые применили в Горьком, поэтому называли официально «горьковским», а в народе – «самострой», «горький метод» и «кто-где-чего лишнего отыщет» (это цензурный вариант). Дело азартное, бойкое и часто подсудное. Но Галаншин не боялся. Он делал все не для себя, не разводил дискуссий и демагогии, а просто тихо гнул свою линию, работал и приносил пользу людям. Хотя бывали и осечки. Но, чисто политические.

По словам пермского журналиста Светланы Федотовой, в 1961 году неловкая фраза Галаншина, сказанная Хрущеву на зональном совещании в Свердловске, чуть его не погубила. Тогда он был уже первым секретарем Пермского обкома и на предложение Хрущева задавать вопросы, сказал, что «хотел бы забить несколько гвоздей». В те времена это было неслыханной дерзостью. Вся свита генсека обрушилась на Галаншина, возмущаясь его поведением. «Вероятно, я уцелел на тончайшей паутинке», — вспоминал Галаншин.

Паутинка была тончайшая, но сверхпрочная. Пермская область выполняла все задания партии и правительства, даже самые невыполнимые. Нужны вам ракеты на твердом топливе? Извольте. Вертолеты с реактивными двигателями? Пожалуйста. Металл и начинку для космических аппаратов? Сколько угодно. В годы руководства Галаншина экономика региона выросла чуть ли не в два раза, в первую очередь потому, что были пущены в строй новые производства: Камская и Воткинская ГЭС, Яйвинская ГРЭС, «Камкабель», «Уралкалий», Чайковский комбинат шелковых тканей, «Пермнефтеоргсинтез», «Горнозаводскцемент» и т. д. Жилой фонд в те годы увеличился в два раза: квартиры по некоторым подсчетам получили примерно 40 тыс. семей. Был построен автодорожный мост через Каму.

При Галаншине Комсомольский проспект стал таким, каким пермяки сегодня привыкли его видеть. Раньше здесь стояли двухэтажные дома.

Была облагорожена набережная Камы, причем по смете строительства Воткинской ГЭС (вот где она опять, крестьянская сметка и хватка Галаншина). Построена областная библиотека им. Горького, железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, кинотеатр «Кристалл», дворцы культуры им. Ленина, им. Дзержинского, им. Калинина, им. Кирова, ЦУМ, гостиница «Прикамье», цирк, главный корпус Пермского политехнического института, новые корпуса Пермского госуниверситета и фармацевтического института, Дом печати, 322 магазина, 178 детских садов. В годы работы Галаншина пермские предприятия перешли на пятидневный рабочий день, а за ними это сделала и вся страна.

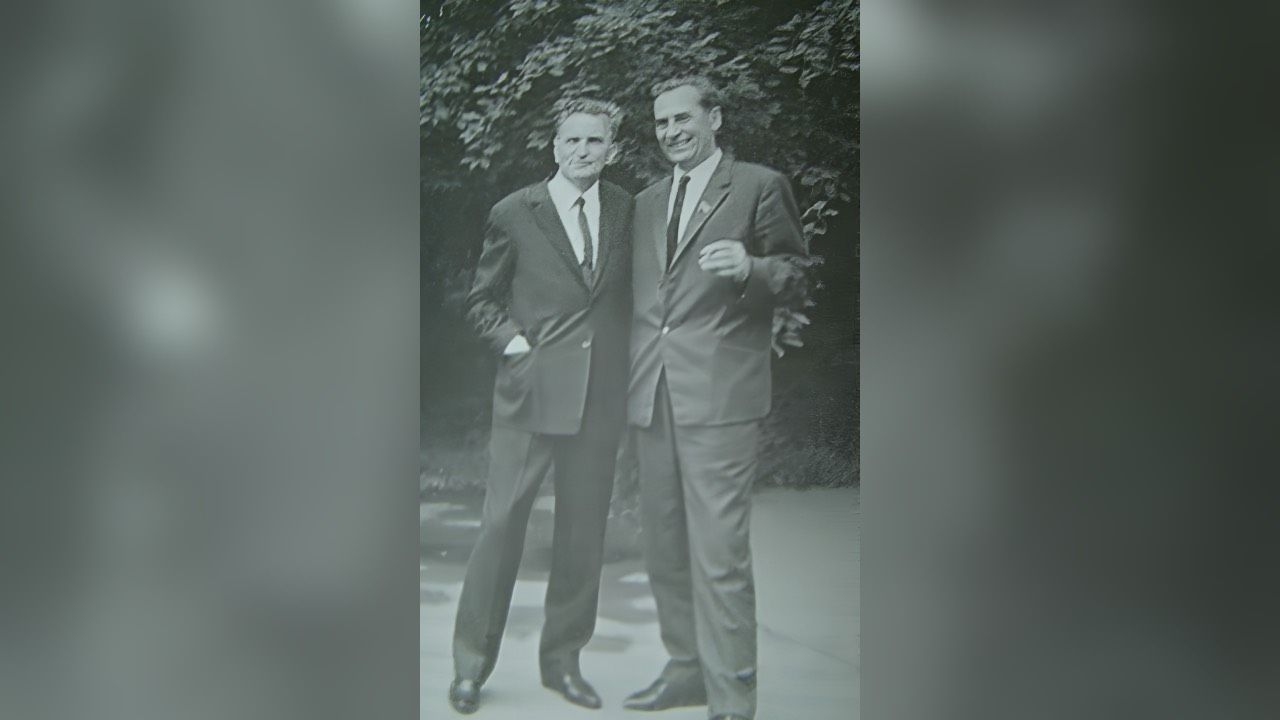

Менялись времена, менялись и люди в Москве. У Галаншина были очень хорошие отношения с Леонидом Брежневым, который, прощаясь, всегда говорил: «Звони мне раз в месяц». «Но я звонил ему раз в год, в день рождения», - вспоминал Галаншин.

Тем не менее, Советская власть в лице Леонида Ильича Брежнева, сделала Галаншину третье предложение, от которого невозможно отказаться.

«В 1968 году Брежнев предложил Галаншину стать министром целлюлозо-бумажной промышленности. «Да стар я уже для министра. Мне 57-й год», — ответил Галаншин. «У нас есть министры старше 70 лет, и быть министром в такой стране, как наша, – престижное дело», — ответил Брежнев.

Как было положено по протоколу тех лет, Галаншин ответил, что не тщеславен, к тому же не является специалистом в этой отрасли, и попросил его оставить на прежней работе. Брежнев предложил ему подумать «до завтра». Это тоже входило в этикет.

Галаншин посоветовался с Устиновым. «Тут и думать нечего», — сказал маршал. На следующий день, на глазах всей партийной элиты СССР, Брежнев усадил Галаншина в свой автомобиль, и по дороге со Старой площади в Кремль состоялся судьбоносный разговор. «Согласен?» – «Согласен». И вопрос решился.

Руководить Прикамьем поручили Борису Коноплеву. «Коноплев много сделал для Перми. К тому же побил мой рекорд. Я был первым секретарем около девяти лет, а он – почти 16!», – говорил Галаншин.

И еще примечательный факт. В конце жизни Константин Иванович вспоминал: «В 2000 году проехал по вновь построенной автомобильной дороге от Перми до Березников, по новым огромным мостам, сделанным напрямую - через все водные преграды».

Вот и еще один из его подвигов терпения был логически завершен. Терпение и труд – они все перетрут.