Грин распрощался с политикой еще в молодости. Но признавал, что вырос из нее как писатель. Одно из своих ранних произведений он даже посвятил своему крестному отцу в литературе – видному представителю партии социал-революционеров Науму Быховскому.

ЭСЕРОВСКИЕ РАССКАЗЫ

Именно товарищи по партии сделали Грину заказ на литературный текст, причем, агитационного характера. Под псевдонимом А. С. Г. и состоялась его писательская премьера. Самый первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» (18+) был щедро оплачен: автор получил свой первый гонорар – 75 рублей. Деньги по тем временам немалые, они стимулировали его заняться литературным трудом вплотную.

Правда, тираж был конфискован сразу после выхода в 1906 году по достаточно веским основаниям: «рассказ имеет целью возбудить в читателях враждебное отношение к войску и побудить войска к неповиновению при усмирении бунта и беспорядков». Долгое время не было никакой возможности прочитать это произведение о расправе властей над бунтующими крестьянами во время революции 1905 года, текст считался утраченным, но случайно был обнаружен в архивах через пятьдесят лет. Напомним, это была политическая агитка.

Нашим современникам эсеровские рассказы могут быть интересны нарративом: описываются будни террористической организации, в которой есть и «мнение центрального комитета партии», и практика тюремных передач, и такие неотъемлемые атрибуты как бомба: «Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый, тускло, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собравший в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, – он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины».

Русское общество в тот момент своей истории внезапно заболело революционной романтикой. Даже отстраненный от всего суетного Александр Блок писал: «Революционеры, о которых стоит говорить, убивают, как истинные герои, с сияньем мученической правды на лице без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни. Революция русская в ее лучших представителях – юность с нимбами вокруг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто отрочески немудра, – завтра возмужает. Ведь это ясно, как Божий день».

Конечно, поэта в конце концов тоже настигнет откровение – но гораздо позже, чем Грина. Который, по мнению исследователей творчества писателя, осознал трагедию революции за десятилетие до ее свершения. Узнав о Февральской революции, Александр по шпалам вернулся в Петроград (очерк «Пешком на революцию»), но поучаствовать в ней не захотел. Уже в его рассказах 1917 года «Восстание», «Рождение грома», «Маятник души» (все 16+) заметно отторжение писателем новой реальности.

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Уже в 1910-е годы писатель, знавший внутреннюю жизнь своих соратников, буквально препарирует психологию террористов. Вот монолог революционера Марвина, год написания 1912: «Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение – близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, – какая прелесть». В этом фрагменте, как и в большинстве рассказов о революционерах, звучит насмешка. В «Приключениях Гинча» (16+) образ подпольщика просто комичен: «Я тоже не люблю людей… И не люблю человечество. Но я хочу справедливости».

Ну и кроме всего прочего, Грин отошел от революции, потому что нашел себе прибыльное занятие. Наум Быховский – тот самый крестный отец в литературе – вспоминает такой случай. Он попросил Грина написать некролог для «Революционной России» об одной из казненных революционерок, о Лидии Стуре, которую писатель знал лично.

Далее из воспоминаний видного партийца: «А. С. сел и написал; я плакал, читая, так сильно это было написано. И вдруг он говорит: «А теперь гонорар». Это за статью о казненном товарище! Я разозлился и стал гнать его вон. Алексей (имя Грина по поддельному паспорту – прим. авт) пошел к дверям, остановился на полдороге и сказал: «Ну дай хоть пятерку!»

Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня таких глупцов.

Александр Грин,

«Дорога никуда» (16+), 1930 г.

Эсеровские рассказы, среди которых «Марат», «Карантин», «Подземное», «Апельсины», «На досуге» и составили первую книгу Грина «Шапка-невидимка» (16+), вышедшую из печати 1908 году. Критика приветствовала начинающего писателя, но назвать это успехом, пожалуй, нельзя. И когда в 1928 году известный советский писатель Александр Грин будет составлять свое собственное собрание сочинений для издательства «Мысль», он не включит туда рассказы из этой книги.

А тогда, в 1908 году, взяв в руки первый в своей жизни собственный, пахнущий типографской краской томик, Грин расстроился. Он действительно был начинающим писателем и легко увидел свои огрехи, сравнивая свои тексты с книгами, которые любил и ценил. Как на качелях он метался из стороны в сторону. С одной стороны – неудовлетворенность, скудные рецензии, с другой стороны – такое признание: «Это было, как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь... единственное, что сделало бы меня счастливым, то единственное, к чему, не зная, должно быть, с детства стремилось мое существо. И сразу же испугался: что я представляю, чтобы сметь думать о писательстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но зерно пало в мою душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни».

С годами он стал писать все лучше и лучше, и поневоле литературной общественности пришлось признать существование писателя по имени Грин.

ТРИ ЭТАЖА. ФРАГМЕНТЫ РАССКАЗА (16+)

Посвящается Н. Быховскому

«На улице зеленели весенние солнечные тени, а в третьем этаже старинного каменного дома три человека готовились умереть неожиданной, насильственной смертью. Весна не волновала их, напротив, они плохо сознавали даже, грезят или живут. А внимание каждого, острое до боли, сосредоточивалось на своем оружии и на том, что делается внизу, на каменном, веселом, солнечном тротуаре.

Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: «Э! Двум смертям не бывать!» Или: «От смерти не уйдешь!» Или: «Человек смертен». Говорили и не верили. Теперь знали, и знание это стоило жизни.

Дым туманом наполняет комнату, скользит в окно, страшно медленный, и удушливо, невкусно пахнет. Трах-трах!.. Выглянуть опасно. Ежеминутно чмокают пули, кирпич брызжет во все стороны красной пылью. Там, внизу, мало разговаривают и, должно быть, сердятся. Кто-то кричит возбужденно, коротко; наступает молчание и снова: «трах-трах!..»

Три человека, засевшие в третьем этаже, не знали друг друга. Случайно сошлись они, преследуемые правительственным отрядом, в квартире одного знакомого, заперли двери, окна; мельком, с безразличием страха, осмотрели друг друга, бросили несколько проклятий и стали отстреливаться.

Сознание того, что стрельба эта бесполезна, что умереть все равно придется, что выходы заняты полицией, у них было, и по временам закипало в душе бессильными, протестующими взрывами ужаса. Но ожидать конца, суетясь, волнуясь и сопротивляясь, было все-таки легче, чем немая покорность неизбежному, - и они стреляли.

Два карабина было у них, два дальнобойных, охотничьих карабина с тонкой резьбой лож и витыми дамасскими стволами. Раньше они висели на стене среди другого оружия - живое воспоминание веселых, безопасных охот. А третий стрелял из револьвера, наудачу посылая пули, пока не свалился сам, раненный в ключицу, и не затих. Лежал он смирно, полный тоски, боясь шевельнуть отнявшейся рукой, чтобы не вскрикнуть. Видел высокий лепной потолок, ноги товарищей и думал о чуде.

Те двое стреляли из карабинов, бегая от окна к окну и прячась за подоконниками. Их резкие выстрелы звучали неуверенно, но били почти без промаха, и после каждого выстрела одна из белых, веселых рубах с красными погонами, – такая маленькая, если смотреть сверху, – оживлялась, кружилась и, приседая, падала, звякнув штыком. А те двое стреляли, и каждый раз с тупой, радостной дрожью смотрели на дело своих рук.

Первого звали «Мистер», потому что он был в Англии и привез оттуда замкнутую сдержанность островитянина. Был он высокого роста, печальный и смуглый. Второй – плотный мужчина с окладистой бородой и кроткими глазами – называл себя «Сурком», потому, что так называли его другие. А третий, раненый, носил кличку «Барон».

Каменное молчание пропитывало все этажи, кроме третьего. Казалось, что никогда никто, кроме мышей, не жил и не будет жить в этом доме, и что самый дом – огромное, сплошное недоразумение с каменными стенами, полными страха и тоски.

Отстреливались и судорожно, беспокойно думали. Растерянно думал Мистер. Наяву грезил Барон. Тяжело и сосредоточенно думал Сурок:

«Значит, теперь уже все равно? Так кричим же!!

И Сурок крикнул глухим, перехваченным тоской голосом:

– Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Как бы говоря сам с собой, ответил Мистер:

– Вот история!.. Кажется, придется сдохнуть.

Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, ни к чему: остается умереть.

Воспоминание о том, что оружие случайно попало ему в руки, ему, желавшему бороться только с помощью газетных статей, – теперь тоже, конечно, ни к чему. Все брали. Сломали витрину и брали, дрались, хватали жадно, наперебой. Потом многие бросили тут же, едва отойдя несколько шагов, великолепные ружья и сабли, взятые ими неизвестно для чего.

– Я не могу стрелять, – вслух доканчивает Барон начатую фразу.

Стрелять – это значит убивать тех, кто там, внизу, где солнце и теплый ветер. Но ведь и его могут ранить, убить, и опять он растянется тут, дрожа от жгучей, нарастающей боли. Значит, зачем стрелять?

Чепуха лезет в голову. А если притвориться мертвым и, когда ворвутся солдаты, затаить дыхание?

Детская, наивная радость пьянит голову Барона. Вот оно спасение, чудо!.. Его возьмут, бросят на фургон, отвезут в манеж. Но ведь его схватят за раздробленную руку. Разве он не закричит, как сумасшедший, лающим, страшным голосом?

– Да, черт побери, да! Все равно…

– Товарищи! – говорит Сурок тонким, осекающимся голосом. – Час смерти настал!

Барон с усилием открывает глаза. Сурок присел на корточки и смотрит на юношу, пугливо улыбаясь собственным невероятным словам.

– А-а… – говорит Барон. – Да-а…

– Настал, – строго повторяет Сурок и, проглотив что-то, добавляет вполголоса: – Пушка.

– Ага! – сразу страшно возбуждаясь и цепенея, неистовым, не то веселым, не то молящим голосом подхватывает Барон. – Ага! Вот…

Неприятный, клокочущий крик заглушает его голос. Сурок удивленно оборачивается нервным, коротким движением корпуса. Впрочем, это Мистер запел «Марсельезу». Вероятно, он никогда не пел, потому что сейчас страшно фальшивит. Он увидел пушку и запел. А по временам, останавливаясь, кричит:

– О, храбрецы! Эй, вы! Моя грудь – вот! Грудь моя!..»

Александр Грин, 1908

Живое наследие Грина

Испытание «Оскаром»

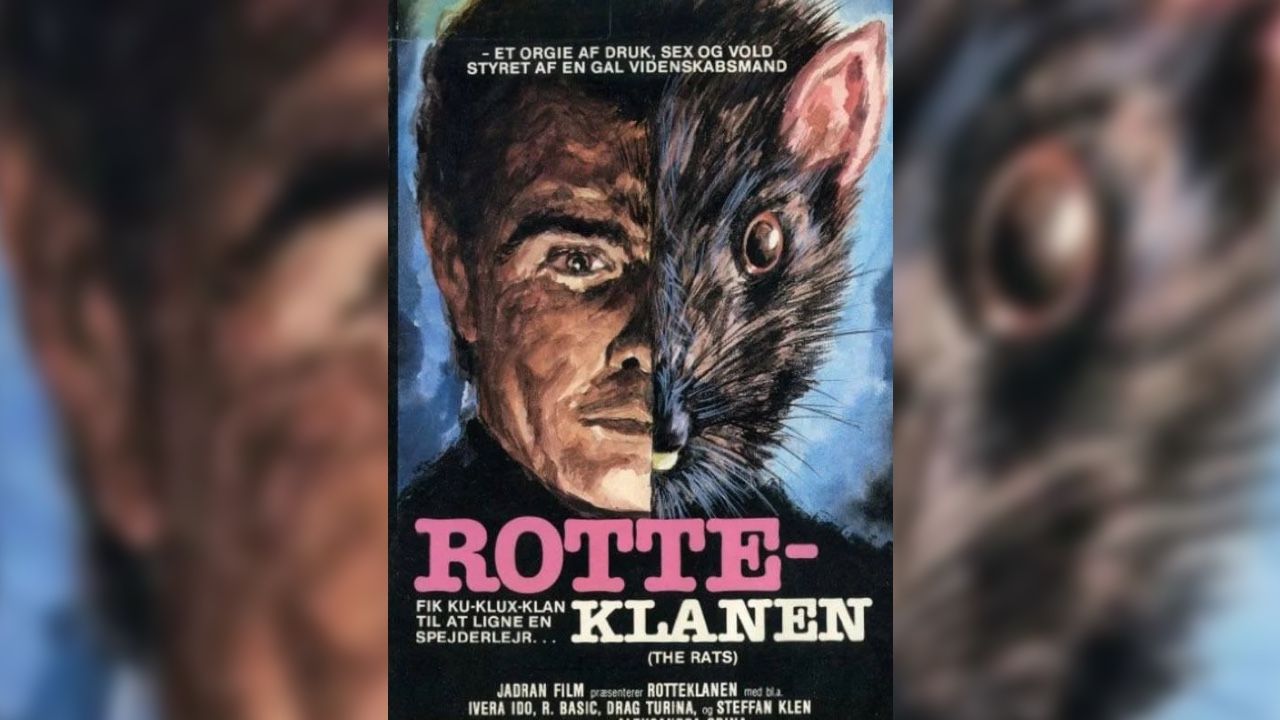

У кинематографистов эсеровские рассказы и другие ранние произведения Грина не вызывали интереса. Зато более поздние сочинения экранизировались часто, в том числе и за рубежом. Например, югославская версия рассказа «Крысолов» (16+) режиссера Крсто Папича, снятая в 1976 году на студии «Кроација филм», была даже номинирована на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» на 49-й церемонии вручения главной кинематографической премии мира. Спустя двадцать лет, по опросу хорватских кинокритиков, лента «Избавитель» (16+) признана одним из лучших фильмов в истории хорватского кино. Содержание фильма относится к жанру фантастики, но, безусловно, и писатель, и режиссер имели в виду символическое значение сюжета.