Все уже привыкли к его высокому уровню, многозадачности, гипернасыщенности, текучести формата, калейдоскопической смене локаций, мультижанровости, сюрпризности во всех смыслах и работе «в три смены».

Даже пятьдесят процентов событий ни один адепт посетить не в состоянии – приходится выбирать. Это еще тот стресс – выбор на Дягилевском! Никогда нельзя сказать точно, куда попадешь, и что тебя там будет ждать в реальности. Поэтому меломаны лавируют, как могут, каждый раз составляя список must see, в который непременно попадают открытие и закрытие, премьерные постановки, концерты солистов musicAeterna, приглашенных звезд и некоторые перформансы.

О церемонии открытия «Hændel» (12+) в Доме Музыки на Заводе Шпагина, премьере оперы «Самсон и Далила» (18+), копродукции Пермского театра оперы и балета и Дягилевского фестиваля и представлении «Седьмая печать» (16+), обозначенном как сайт-специфик, сайт газеты «Звезда» подробно писал. Эти события входят в основную линейку; их показ предваряют ажиотаж с покупкой билетов и шлейф информационных слухов вокруг афиши.

В этот раз этот шлейф, правда, был довольно локальный, зато впечатляющий: отменили заявленную оперу «Пиковая дама», которую Теодор Курентзис собирался поставить совместно с Андреем Могучим (художественный руководитель БДТ им. Товстоногова (2013–2023). Так получилось, что «вместо» этого спектакля потребовалось предъявить что-то примерно близкое по жанру. И в соответствующий сегмент афиши встала «Трехгрошовая опера» (16+) Бертольда Брехта и Курта Вайля в постановке Нины Воробьевой, известной по прошлогодней премьере «Волшебной флейты» (16+) Моцарта.

Как мы помним, «Флейта» на Дягилевском-2024 вызвала массу вопросов. Из-за радикального купирования едва ли не всех разговорных диалогов, то есть, драматической составляющей, моцартовский зингшпиль, выстроенный в форме однотипных концертных номеров, выглядел бедным кастратом и квестом для неофитов, которые никак не могли взять в толк, «кто кому дядя» и зачем вообще эта флейта.

С «Трехгрошовой» все оказалось много хуже. Почти за неделю до открытия фестиваля прошла инсайдерская информация, что спектакль по техническим причинам должны снять. Что это за причины, никто объяснить толком не мог, но на премьере кое-что прояснилось.

Едва ли не треть сценического действия заняла… читка пьесы от Екатерины Андреевой (Полли Пичем). Главный герой, Мэкки-Нож, то есть, актер Федор Воронцов во плоти появился лишь к концу третьего акта. До этого центральный персонаж и двигатель сюжета отчего-то был в ипостаси голоса из динамиков. Декорации к спектаклю отсутствовали, так что он с трудом подпадал даже под формат полуконцертного исполнения (полусценической версии – semistage). Разместившийся на сцене оркестр из пятнадцати музыкантов под управлением Ильи Гайсина (его все-таки нельзя назвать дирижером-дебютантом; опыт оперного дирижирования у Гайсина есть) старательно демонстрировал исполнительское чистописание, где с трудом можно было обнаружить дерзость и пародийное начало музыки Курта Вайля, основанной на идиомах музыки кабаре и джаза. Точно так же, как у вокалистов – кабаретную манеру пения, впитавшую и сохранившую образ ревущих двадцатых, символом которых стали зонги из «Трехгрошовой».

В общем, полное впечатление, что проект был слеплен в последнюю минуту «на коленке»: зрители с премьеры уходили рядами, что, конечно же, нонсенс для Дягилевского. От этого хочется отмахнуться, забыть и не думать: всякое, мол, бывает на таких грандиозных музыкальных форумах. Во-первых, фестиваль много лет держит высокую планку, во-вторых, с приглашением режиссеров мирового уровня сейчас полная засада, в-третьих, невозможно развиваться одновременно и вглубь, и вширь, создавая все новые ниши. Последние годы получается – вширь… И это повод для размышлений, который, думаю, прекрасно известен Теодору Курентзису, как говорится, и без нас…

Все остальное было почти «как обычно». Ансамбль musicAeterna Brass на концерте «Бах и джаз» (6+) произвел «обычный» настоящий фурор – точно такой же ажиотаж и восторги наблюдались в Органном зале на камерном концерте, где солисты musicAeterna исполнили Равеля, Никодиевича и Шостаковича (12+). «Обычным» потрясением стал концерт московского ансамбля современной музыки МАСМ (12+) и сольник (12+) пианистки Варвары Мягковой. «Обычным», то есть, интересным и крепким перформативным концертом стало выступление Петра Главатских вместе с ансамблем традиционной индийской музыки «Хиндустани» и струнным квартетом им. Вайнберга (16+).

Как минимум, интересным – перформанс Олега Нестерова «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей» (12+) в музее ПЕРММ, часть многоступенчатого проекта-исследования своеобразной подводной атлантиды – музыки советского кино – под названием «Три степени свободы». На этот раз темой послужило сочинение «Айнана, 17 вариаций на имя пирамидой голосов, ударных и магнитофона» советского и российского композитора Александра Кнайфеля. Партитура была создана для фильма «След росомахи» Георгия Кропачева (Ленфильм, 1978), в основе которой лежит аутентичная чукотская легенда о любви.

Специфическое акустическое полотно создавалось оркестром в реальном времени из почти полусотни громкоговорителей различных форм, размеров и частотных характеристик, расположенных в особом порядке по всему пространству. Показ, кстати, запланирован в Санкт-Петербурге 12 июля.

Настоящим театральным потрясением стал спектакль «Король Лир» режиссера и сценографа Дениса Бокурадзе, художественного руководителя драматического театра «Грань» из Новокуйбышевска. «Грань» не первый раз попадает в афишу Дягилевского: в прошлом году театр привозил «Трех сестер» продолжительностью пять часов (!), и действо не показалось длинным. В этот раз оно было, конечно, короче, но парадигма сценического решения та же: создание герметичного, художественно завершенного мира, где все волшебно и вместе с тем реально до простоты, где веришь каждому движению и слову.

Несколько особняком в афише стояли два больших специальных проекта – спектакль contemporary dance «Стыд» (18+), поставленный Анастасией Пешковой (премьера состоялась в марте 2025-го в Главном штабе Эрмитажа) и перформативное действо «Вечернее собрание Марины Цветаевой» (16+) в постановке Елизаветы Мороз (премьера прошла в Доме музыки на Заводе Шпагина в рамках фестиваля). Оба в лучших традициях Дягилевского «предстали не тем, чем казались», мало соответствовали теме, заявленной в названии, и демонстрировали явные длинноты.

Постановка «Стыд» на музыку Кирилла Архипова, где Анастасия Пешкова выступает хореографом, режиссером и автором идеи, а Юлия Орлова – художником-постановщиком, заявлена как танцевальный спектакль-исследование чувства, моральной категории и душевно-физической муки. Главную партию в нем исполняет Дарья Павленко, много лет прослужившая в Мариинском театре, а также работавшая приглашенной солисткой в Театре Пины Бауш. Текст, написанный драматургом Ольгой Потаповой, декламирует артистка musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан.

Действие, зарождающееся в современной повседневности (героиня спит, встает, чистит зубы, натягивает колготки), вдруг проваливается то ли в средневековье, то ли в пространство кошмарного сна, где оказывается окруженной странными личностями, трактовать их можно, как угодно. Сон продолжается и продолжается в эстетике сюрреализма – на героиню наступают то античные статуи, то слепые дервиши и надзиратель с кнутом, то персонажи кунсткамеры.

В аннотации нам пообещали пластически-образные выражения стыда как социального явления и физические ощущения как инструмент анализа и поиска выхода «из-под разрушительного гнета этого чувства». Вместо этого получился поток сознания, укладывающийся в некий сюжет, только причем здесь стыд? Все, что происходит на сцене, можно было назвать и «Страх», и «Кризис», и «Болезнь». Проект любопытный, но, скорее, лабораторный.

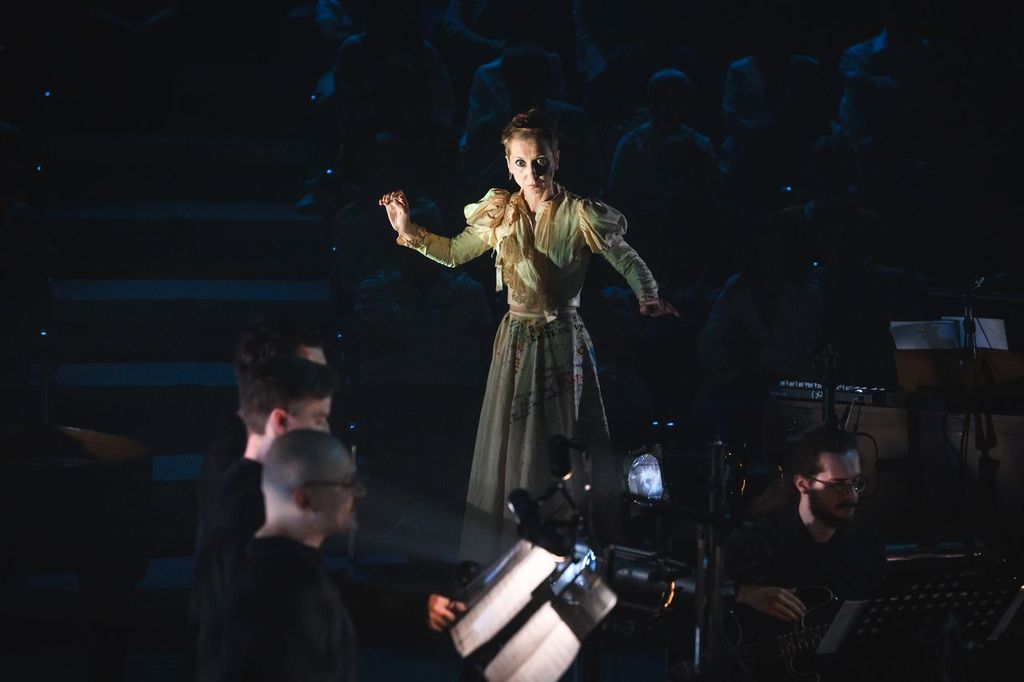

В кроссжанровом перформансе «Вечернее собрание Марины Цветаевой» (18+), поставленном Елизаветой Мороз, куратором нового театрального направления Дома Радио «Афеатрон», все густо переплетено: поэзия, современная академическая музыка и саунд-арт на фоне драматического моноспектакля в исполнении Янины Лакобы.

Актриса бродит возле бескулисного сценического квадрата задолго до начала спектакля, как первокурсница перед экзаменом, и это стразу создает нужную интонацию нерва, растерянности, страха и внутренней силы преодоления. Пластика, гримасы, порывистые движения, угловатость, лабильность психики – как она в этой роли напоминает Инну Чурикову в фильме «Начало». И эти бесконечные перемещения с табуреткой в руке… «Я год уже ищу глазами крюк… Я год примеряю смерть», – известная строка из записных книжек Цветаевой и стала темой первой части спектакля, пронизанного соответствующей музыкальной составляющей. В основе «Вечернего собрания» — премьеры сочинений Андреаса Мустукиса, Алексея Сюмака, Алексея Ретинского, Андреаса Камериса, Вангелино Курентзиса, Теодора Курентзиса и др. на стихи поэтессы.

На сцене постоянно находятся солисты хора и оркестра, а также камерный состав хора musicAeterna под управлением Евгения Воробьева. Их роль – роль «симпатических струн», которые отвечают и резонируют монодраме; точнее, монотрагедии.

Спектакль (его, кстати, в качестве зрителей посетили и Теодор Курентзис, и Анна Гусева, что происходит очень и очень нечасто), посвященный персональной голгофе Марины Цветаевой, распадается на две части. Первая – перед трагической смертью, вторая – собственно смерть. Исполнительница прогоняет зрителей вон из одного сектора Дома музыки в другой, где на возвышении сидят артисты оркестра и хора (многоликая смерть), играющие на ножах, каких-то коробках, бумаге и других бытовых предметах, и пропевающие ее стихи. Пение-проговаривание все длится и длится – в финале персонажи этого сюрреалистического собрания имитируют мочеиспускание как символический акт ухода из мира.

«Вечернее собрание Марины Цветаевой» продолжает серию постановок-оммажей в честь крупных поэтов и музыкантов, стартовавшей в 2020 году. Ранее на Дягилевском были представлены спектакли, посвященные Паулю Целану, Шарлю Бодлеру и Курту Вайлю.

Наконец, закрытие «Esperia», масштабный хоровой концерт духовной музыки под управлением Теодора Курентзиса. Сказать, что это был лучший подарок поклонникам хора musicAeterna – не сказать ничего.

Почему нет аромата ладана, нет ночных хоровых концертов при свечах и рассветов над Камой? — спрашивали друг друга постоянные зрители фестиваля. Дефицит, созданный то ли искусственно, то ли спонтанно, обернулся такой чистой нотой праздника, что мгновенно улетучилось все – и отпечаток бессонных фестивальных ночей, и неудачные постановки, и даже тяжелый новостной дождливый июнь. Церемония, поставленная с явными элементами народных и языческих обрядов и включившая духовную музыку разных культур и веков (от Сергея Рахманинова и Бенджамина Бриттена до Теодора Курентзиса), несла мощное целительное действие. Белые одежды танцовщиков musicAeterna Dance, артисты хора в черном, венки, зеркала, отраженный свет, колокольный звон и мощный контрсвет в распахнутые двери Дома музыки говорили красноречивее всяких слов о том, что темные века всегда заканчиваются радостью рассвета.