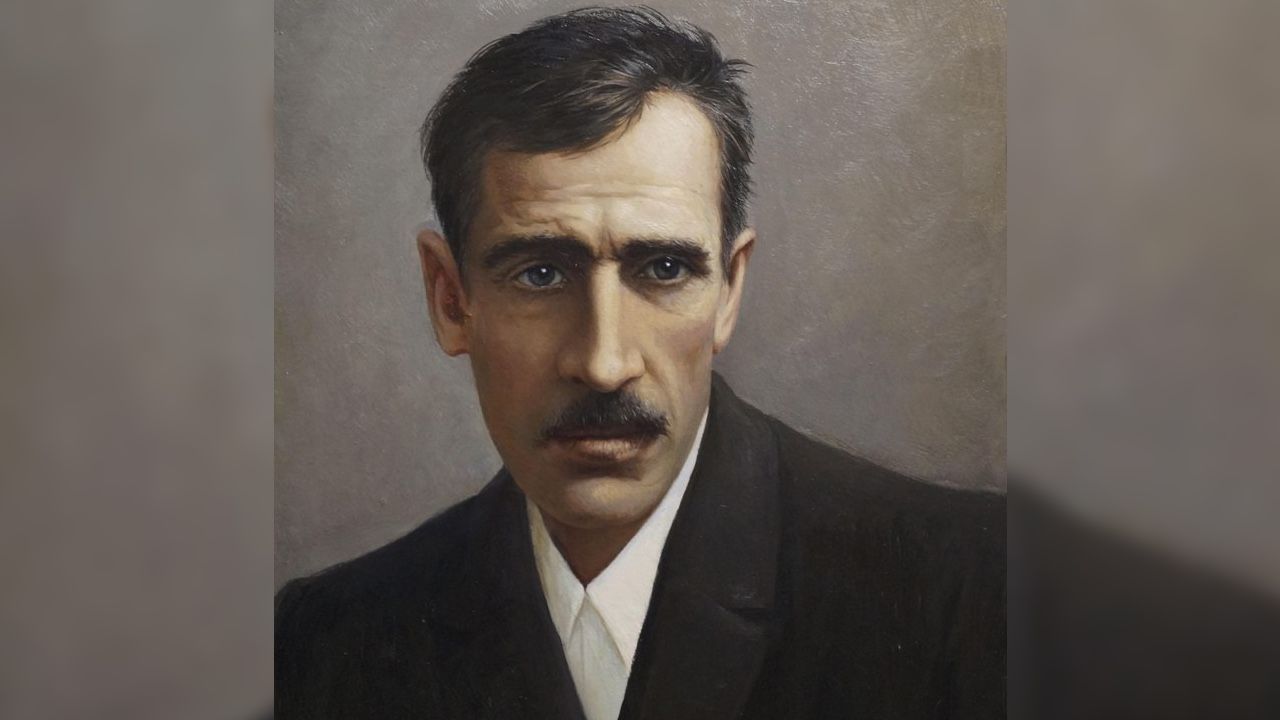

В 1908 году в Петербурге вспыхнула эпидемия холеры, многие жители были охвачены паникой. В том числе и писатель Александр Грин, который страшно боялся заразиться. Однако как же он поступил, чтобы избавиться от собственного страха?

КЛИН КЛИНОМ

По воспоминаниям жены писателя Веры Абрамовой: «Александр Степанович был всегда очень мнителен относительно здоровья, пугался малейшего заболевания. Боязнь же заболеть холерой обратилась у него почти в манию». Однажды он перепугал насмерть двух пожилых немок, у которых Вера снимала жилье. Грин прибежал к ним ночью, с порога заявив, что у него холера. Его начали лечить чаем с вином «Сан-Рафаэль», считалось, что это помогает. Конечно, болезнь оказалось мнимой…

Холера бушевала в Петербурге два года, и Грин нашел способ избавиться от своих страхов, причем, весьма радикально. Он отправился в колонию для прокаженных «Крутые ручьи»! Этот лепрозорий был основан под Петербургом еще в 1894 году доктором Оскаром Петерсеном, одним из создателей «Общества борьбы с проказой в Санкт-Петербургской губернии».

В нем находились бараки для холостых, дома для семейных, для врачей и персонала, построена церковь Св. Пантелеймона. Прокаженные трудились в огородах и на фермах, занимались сапожным, слесарным, столярным и плотницким делом, женщины обшивали пациентов. Колония-лепрозорий просуществовала вплоть до 1941 года.

Грин провел среди прокаженных около двух месяцев, находясь возле людей, которые были обречены на медленное умирание в полной изоляции от окружающего мира. Неизлечимая болезнь оставляла страшный след на коже, они были ею изуродованы. Писатель попал в закрытое от посетителей место своеобразно: по фальшивому удостоверению о том, что он тоже болен лепрой.

Человек зла всегда скажет, что «добро» – понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу.

Александр Грин, «Человек человеку» (12+), 1913 г.

Главный врач заведения Владимир Андрусон был родным братом поэта Леонида Андрусона, с которым Грин дружил, и тот закрыл глаза на поддельную справку. Небескорыстно: Александр обещал написать большую статью о самоотверженной работе врачей лепрозория. В результате обошелся лишь небольшой отпиской: «Признаюсь откровенно, что меня продирал мороз по коже, когда я слышал непринужденный хохот этих людей, готовых смеяться по самому незначительному поводу. Я глядел на провалившиеся носы, на гноящиеся глаза и лбы, покрытые коростой, и никак не мог понять – какая сила духа позволяет этим людям петь песни, выращивать прекрасные цветы и украшать ими свои жилища? Думаю, что жить на белом свете вне лепрозория не менее страшно, а, может быть, даже страшнее, чем среди прокаженных». Грину повезло, он не заразился, хотя проказа передается через самое легкое прикосновение. Однако люди, знавшие об этом опыте писателя, с опаской протягивали ему руку при встрече. Позднее свои наблюдения над изолированным обществом он использовал в повести «Колония Ланфиер» (16+).

У ИВАН ИВАНЫЧА

В начале 1914 года Грин пропал с радаров, как сказали бы сейчас. Оказалось, что Александр лечился в частной психиатрической клинике доктора Трошина. Он поехал «в гости к Иван Иванычу» – как шифровали название подобных заведений в то время – по совету сына известного писателя Глеба Успенского Бориса. В Старой Деревне и в лечебнице он оказался для «излечения от пристрастия к спиртному».

Его привезли туда друзья – поэты Яков Годин и Леонид Андрусон. Видимо, зависимость писателя от алкоголя стала заметна и опасна, как и другие проявления – раздражительность и вспыльчивость, переходящая в приступы бешенства. К тому времени и супруга писателя Вера Абрамова отчаялась привести мужа в адекватное состояние и рассталась с ним. Но продолжала беспокоиться о его здоровьи.

Друг Грина Леонид Андрусон писал в ответ на запрос Веры Павловны: «Александр жив и здоров. Дело вот в чем: после трехсуточной кутерьмы с Куприным, он, испытывая искреннюю и настоятельную потребность начать новую жизнь, сел в психиатрическую лечебницу доктора Трошина: Старая Деревня, Благовещенская улица. Успенский сам провел в этой лечебнице два или три месяца и рассказывал мне, что это сильно его укрепило. Если только Александр вытерпит и проживет у доктора Трошина месяца два, это его не только оздоровит и укрепит, но, может быть, и вернет ему утраченное душевное равновесие. Плата у доктора Трошина 75 рублей в месяц. Вчера мне доктор говорил, что денег Александру на руки не будет выдавать, ибо он может удрать и закутить». На два месяца Грина не хватило, но впечатления о проживании в клинике для умалишенных аукнулись в его творчестве.

Тема безумия присутствует в отдельных персонажах Грина: капитан Гез из «Бегущей по волнам», герои «Крысолова», «Фанданго», «Серого автомобиля» (все 12+). В них заметно болезненное состояние психики, умопомрачительность, которая, возможно, была знакома и самому писателю.

А вот пристрастие к алкоголю и избавление от него Грин изобразил в рассказе с характерным названием «И для меня придет весна» (16+) (отсылка к популярному романсу военного времени «Не для меня придет весна»). Рассказ был опубликован в том же 1914 году в иллюстрированном спортивном журнале «Геркулес». Главный герой – цирковой борец Фома Сибиряк, прототипом которого считают знаменитого в те времена атлета Эмиля Фосса. Растерявший свою силу и лишившийся работы из-за любви к выпивке спортсмен находит в себе силы отказаться от пагубной привычки и тогда для него «придет весна».

И ДЛЯ МЕНЯ ПРИДЕТ ВЕСНА. РАССКАЗ (14+)

…Фома Сибиряк почти не знал соперников в борьбе. Приятели его знали соперников, и им было приятно видеть, как день за днем, усиливается у простодушного богатыря одышка, неровнее становится поступь и нервно блестят, когда-то спокойные, полные уверенности, добрые быстрые глаза. Чувство удовольствия от каждой победы, одобрения публики и сознания своей силы было острее в хмельном состоянии, и Фома Сибиряк начал пить сам, самостоятельно. Он даже стал угощать товарищей, ради того, чтобы выслушивали его похвалы самому себе.

Наконец, и он не мог уже не заметить, что все труднее становится ему выстаивать против свежих борцов, что уже дрожит протянутая для мертвой хватки рука, слабеет сообразительность, мучает больная бессонница. И вот в один горький вечер, мясник с Подола, вызвавший Сибиряка бороться на поясах, бросил его через пять минут, утерся рукавом и сказал: – «Это нам нипочем!» А еще через месяц после этого сибиряк пил запоем, с пьяными слезами и драками, с закладыванием вещей и ночевками под забором.

И рассчитали его из чемпионата, и, уже не помня как, пешком ли, зайцем ли по железной дороге, или же этапом или всеми этими способами вместе, очутился он в Великом посту в рыночных трактирах прикамского города П., жалкий, пьяный и злой, босиком в армейских офицерских штанах, драной бумазейной рубахе и четырехугольной татарской шапке.

Сибиряк зажил той новой жизнью, которая вытекая из прежней его профессии настоящего запойного положения, сложилась сама собой. За пятак давал он бить себя по голому животу дровяным кругляком: возил, на потеху рыночной толпы, ухватившись за оглобли и ржа как лошадь, возы с мукой… Все это давало ему ночлежку, много водки, мало еды и еще меньше денег.

Стояла темная апрельская ночь. После пасхи в П. приехал цирк и расположился в деревянном строении на берегу речки. У запасных и простых выходов из цирка, как везде опускались к земле грубые деревянные лесенки, на которых располагались днем городские золоторотцы. Одни из них выпивали и закусывали, другие спали, как бродячие кошки, свернувшись калачом на узкой площадке лестницы.

Сибиряк избегал подходить к цирку… Цирк тревожил его когда-то веселыми и приятными, а теперь больными воспоминаниями. Тем не менее, в ту ночь, о которой идет речь, Сибиряк, спавший у дровяного склада, вдруг проснулся и, сидя на земле, долго тер рукой лоб, упорная мысль о цирке запала в его душу. Но, и проснувшись, продолжал испытывать он то же самое, щемящее сладкой грустью чувство тоскливо-радостной зовущей тревоги, родственной, быть может, тоске по родине. На соборной колокольне пробило десять часов. Безветренная, теплая ночь дышала огнем звезд. Сибиряк слышал, что сильнее и громче бьется пульс отогретой за эти дни весенней земли, что даже тело его, повинуясь неведомому закону, чувствует себя более упругим и свежим, и кровь просит движения.

И вспомнилась ему хорошенькая цирковая акробатка Соня, с которой, год тому назад, налаживалось у него что-то прочное, но, шаг за шагом, разбилось и погасло. …Когда Сибиряк взобрался на крышу цирка, на ней лежали уже, распластавшись, как тюлени на льдине, бесплатные зрители. Из широких щелей крыши блестел свет, освещал носы и брови прильнувших к ним босяков.

Сибиряк выбрал щель с выпавшим у края доски сучком, что делало отверстие довольно широким и посмотрел вниз. Прямо под ним, в плывущих с низу вверх звуках вальса, раскачивалась на трапеции худощавая мускулистая брюнетка с покрасневшим от напряжения и волнения лицом. Лицо ее сверху не все было видно ему, однако, в изгибе плеч и шеи он нашел нечто показавшееся ему знакомым.

Он не успел еще отдать себе отчет в этом, как акробатка, упав на палку трапеции согнутыми коленями и, продолжая раскачиваться поймала за руки подлетевшего к ней по воздуху товарища гимнаста и с веселым лицом бросила его в сетку, где мягко перекувыркнувшись, он стал на ноги и раскланялся.

– Соня, – закричал, узнав девушку, Сибиряк. Но он закричал не в щель и его никто не услышал. Тем временем, прыгнув и сама вниз, девушка удалилась. Сибиряк стукнул кулаком по крыше так, что жалобно задребезжал тес, сел и заплакал.

Речной разлив стягивался, но мостки перевоза стояли еще не на обычном месте, а выше по пологому берегу. У мостков, разводя пары, стоял пароход-перевозчик, типа среднего катера, переправлявший публику на заречный вокзал. На пароходике сидела вторая партия циркового персонажа, отправлявшегося в Симбирск. Пронзительно закричал третий свисток, и матрос отнял причал.

– Ну, поехали, – сказал Гутман, хозяин труппы старому «рыжему» Армагди, – дай Бог еще в Симбирске так поработать.

В этот момент, задыхаясь от быстрого бега, вбежал на мостки человек огромного роста в поношенном, но приличном костюме.

– Стойте! – закричал он. – Верните пароход!.. Ради Бога!..

Лоцман пожал плечами. Корма поворачивающегося пароходика находилась от мостков на расстоянии не меньше пяти аршин. Тогда, с быстротой щуки, огромный человек прыгнул в воду по грудь, ухватился за корму взмылившего от негодования, воду пароходика, и дернул его назад. Винт беспомощно забурлил, а пассажиры бросились к корме, посмотреть на чудовище, которое, ухватившись левой рукой за мостки, держало правой пароходик на месте.

– Господин Гутман, – кричал Сибиряк, – идите к корме! Я опоздал, я сегодня только узнал в цирке, что Вы уезжаете. Возьмите меня… Я пил раньше, но вот видите, бросил водку и уже заработал на заводе на костюм… только он теперь промок… Это ничего… Возьмите меня, чтобы спасти, ради Господа!.. Он продолжал держать белыми от напряжения пальцами прыгающую корму, и мостки, и сам он, и пароходик тряслись, как в лихорадке. Гутман наклонился к нему, щелкая от удивления языком.

– Кто такой? – спросил он. – Фома Сибиряк, чай слышали…

– Ой!.. Слыхал… Полезай живо на борт. Его ждала бесконечная радость: он увидел красивые, полные слез, глаза Сони, которые говорили ему что-то хорошее, что этот день стал лучшим в жизни Фомы Сибиряка.

Александр Грин

Живое наследие Грина

Колония Ланфиер

В 1969 году в программу VI Московского кинофестиваля была включена совместная советско-чехословацкая лента «Колония Ланфиер» (14+). Этот художественный фильм чехословацкого режиссера Яна Шмидта снят по одноименной повести Александра Грина. В главной роли колониста Горна, сбежавшего от цивилизации и от карьеры на отдаленный остров, снялся популярный советский актер Юозас Будрайтис. По жанру это самый настоящий вестерн, благо в повести есть лихо закрученный сюжет, что всегда удавались Грину: любовь, соперничество, золото, противостояние одиночки кучке злодеев.