В отсутствии доступных материалов о биографии Александра Грина и опираясь на его творческие предпочтения, современники писателя выдвигали самые невероятные версии о его прошлом. Делали предположение, что это старый морской волк, похитивший старинные рукописи, которые и стали основой его повестей и рассказов, утверждали, что он – иностранец, которого подобрали на необитаемом острове и привезли в Россию, где он и начал писать. Поводом для этого, конечно, служили невероятные сюжеты произведений Грина, а также почти полное отсутствие в них русских имен и фамилий. Но все было не так!

ОБЫЧНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Александр Гриневский носил фамилию своего отца – польского шляхтича Стефана Гриневского (1843-1914) из Виленского уезда (ныне территория Белоруссии). В молодости Стефан участвовал в польском восстании против России, за что был лишен всех прав и сослан в бессрочную ссылку в Сибирь, как почти 40 тысяч его соотечественников. Но все же это можно считать везением по сравнению с четырьмястами смертельными приговорами бунтовщикам. Позже Гриневскому разрешили переехать в Вятскую губернию. Здесь он обвенчался с медсестрой Анной Лепковой, а в 1891 году был крещен в православие. Александр был их первенцем, он родился 11 (23) августа 1880 года в городе Слободском Вятской губернии, позже в семье появилось еще трое детей. После смерти первой жены Стефан Евсеевич, работавший бухгалтером в Вяткой земской больнице, женился во второй раз, и у Саши появились еще один брат и две сестры. И еще у него была неродная сестра, которую взяли на воспитание до его рождения.

Польская тема широко обсуждалась русским обществом. Но нужно иметь в виду, что большинство творцов, имевших польские корни, – поэты Николай Некрасов и Владислав Ходасевич, писатель Юрий Олеша, художники Казимир Малевич и Михаил Врубель, мультипликатор Владислав Старевич, солист балета и хореограф Вацлав Нижинский – связали свою жизнь именно с русской культурой. Не стал исключением и Александр Грин. Тем более что его отец, женатый дважды на русских женщинах, не использовал в семье польский язык. Было и еще кое-что, оставившее не слишком приятное впечатление о поляках – один случай из детства. Подростком Саша написал несколько язвительных куплетов о школьных учителях, тренируясь скорее в стихосложении, чем в сарказме. Он прочел шуточный стих Пушкина «Собрание насекомых» и написал подражание:

«Инспектор, жирный муравей,

Гордится толщиной своей…

. . . . . .

Капустин, тощая козявка,

Засохшая былинка, травка,

Которую могу я смять,

Но не желаю рук марать»

И вдруг один ученик, поляк по фамилии Маньковский, вырвал у автора листок с куплетами и начал шантажировать несчастного стихоплета, что покажет их учителю. В конце концов одноклассник исполнил свою угрозу. Из реального училища Саша был исключен.

Детство живет в человеке до седых волос. Александр Грин, 1912

Еще о поляках – тоже нелицеприятно – Грин высказался в своей «Автобиографической повести», описывая двух матросов, встретившихся ему в Севастополе. В рассказе «Гриф» (12+) одним из героев стал вечно пьяный сторож-поляк Тадеуш, а в новелле «Наказание» (12+) действует вагонный мастер Владислав Сигизмундович – явно польского происхождения. На исторической родине Грин никогда не был и не стремился туда. Впрочем, польские связи его отца однажды помогли Александру – как раз в Перми, о чем будет рассказано позже.

ХИРОМАНТИЯ И АЛХИМИЯ ПРОТИВ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

«Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он… озорник, сорванец, шалун», – такую характеристику давали будущему писателю учителя. Сам же он вспоминает: «почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час». Отметка за поведение никогда не была выше тройки. В своих воспоминаниях Грин сообщает, что больше любил играть в одиночестве: «меня сверстники не любили; друзей у меня не было».

Их роль вполне заменили книги. Саша научился читать в шесть лет, и уже первое прочитанное им произведение – «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» Джонатана Свифта (12+) – произвело на него сильнейшее впечатление. Путешествие в неведомое – это и стало его главной мечтой с детских лет. Книг в доме было много, они достались по наследству от дяди подполковника Гриневского. И среди них особенно любимы были Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер, Эдгар По, Даниэль Дефо, Райдер Хаггард, братья Гримм и Андерсен, а также «Овод» Этель Войнич (16+). Но были среди предпочтений будущего писателя и весьма странные для его возраста: индийская эзотерика Луи Жаколио, пособие по практической хиромантии Ад де Бароля «Тайны руки» (16+) и алхимические исследования, найденные в доставшемся в наследство сундуке. Если согласиться с тем, что все мы родом из детства, то легко представить, откуда в произведениях уже зрелого человека столько мистического и необъяснимого с материалистической точки зрения.

Маленький Саша всегда о чем-то мечтал: открыть «философский камень», получать золото из подручных средства, делал химические опыты, начал всем предсказывать будущее по линиям ладони. «Детство живет в человеке до седых волос», – позже напишет он.

С юных лет зародилась у него и любовь к заморским названиям: «Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка», – вспоминает Грин. Потому-то на протяжении всей жизни Грину приходилось отбиваться от обвинений в «подражательности» и копировании приключенческих произведений западной литературы.

ПРИХОДИЛОСЬ ТРУДИТЬСЯ

«Математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением», – признавался позднее писатель. Впрочем, его увлекало не только чтение, было немало других мальчишеских занятий. «Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки».

Позже Саша полюбил охоту с дробовиком и рыбалку, покос и блуждание по лесу – обычные занятия для подростка. Все добытое шло на семейный стол. С детских лет ему также приходилось зарабатывать, чтоб помогать своей многодетной семье: он делал чертежи по заказу, подрабатывал перепиской ролей для театральной труппы, занимался переплетным делом.

Получить образование Саше Гриневскому все же удалось, хотя учился он в Вятском городском училище весьма посредственно, постоянно был на плохом счету. Хорошо ему давалась только словесность, история, Закон Божий и писание сочинений. Единственное, что он вынес из школьных лет во взрослую жизнь, – это прозвище. «Грин-блин» – дразнили его одноклассники. Так и родился его постоянный псевдоним, который теперь звучит уверенно и громко: Александр Грин.

Автографическая повесть. ФРАГМЕНТ

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами… Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища… Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!»

(В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!»

(А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,

И в кармане – ни гроша,

И в неволе –

Поневоле –

Затанцуешь антраша!

Вот он, маменькин сыночек,

Шалопай – зовут его;

Словно комнатный щеночек, –

Вот занятье для него!

Философствуй тут как знаешь,

Иль, как хочешь, рассуждай, –

А в неволе –

Поневоле –

Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил:

И хвостом она махнула

И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже…

Детство живет в человеке до седых волос. Александр Грин, 1912

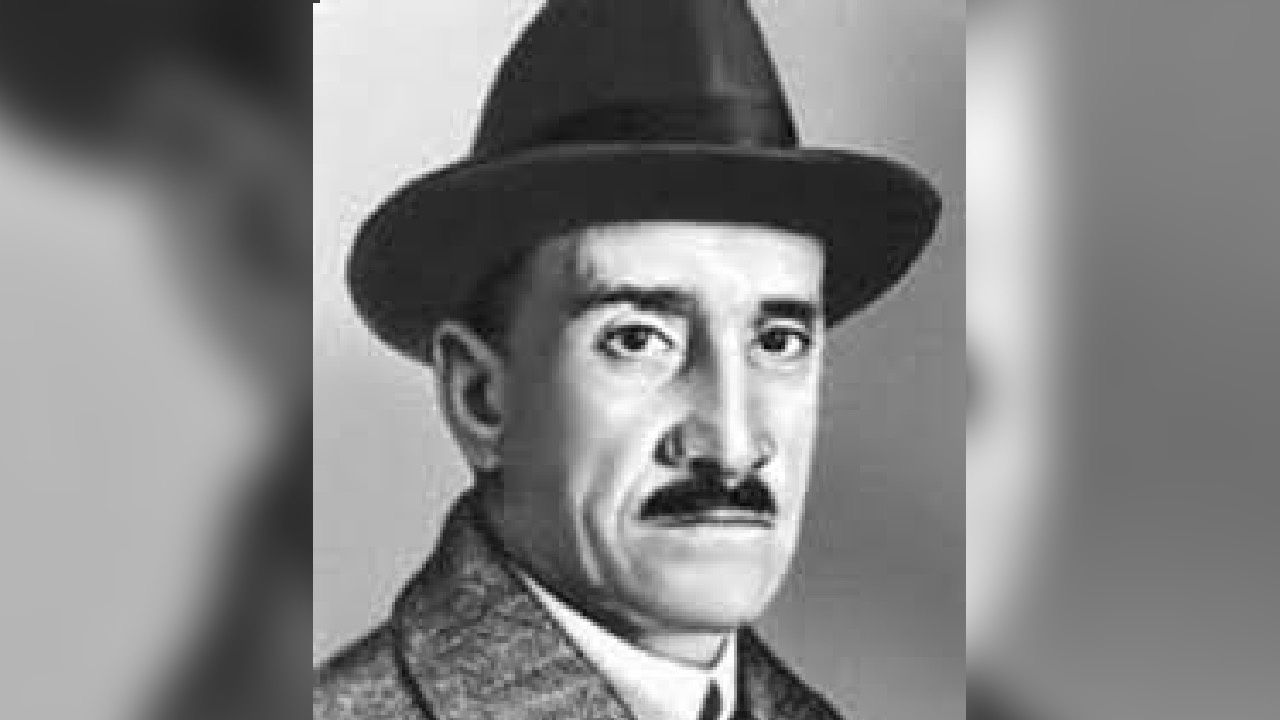

Александр Грин, 1932.

Живое наследие Грина

ПЕРВАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ

В 1922 году знаменитый российский и советский режиссер Владимир Гардин ( впоследствии один из основателей первой в мире Государственной школы кинематографии ВГИК) экранизировал рассказ Александра Грина «Жизнь Гнора» (16+). Немой фильм назывался «Последняя ставка мистера Энниока» (другое название – «Поединок»). От рассказа, написанного писателем в 1912 году, практически ничего не осталось, режиссер повторил только фамилии главных героев и главный сюжетный поворот: игра в карты, где ставка – жизнь.

Энниок из взбалмошного и ревнивого богача превратился в фабриканта. В центре сюжета фильма оказалась забастовка рабочих, организованная инженером, который затеял игру в карты со своим хозяином. Фабрикант проиграл, и чтобы не лишать себя жизни собственноручно, спровоцировал забастовщиков на покушение на себя. Фильм не сохранился. Следующей экранизации произведениям Грина пришлось ждать 36 лет.